Esto es A R D E. Un híbrido entre ciclo y taller de escritura autoconvocado, organizado de manera autogestiva que tiene lugar cada 15 días en diferentes espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires. En cada encuentro se leen tres textos inéditos y en proceso: a cada uno corresponde una ronda de devoluciones hecha por el público. Los textos publicados en esta sección de la revista Colibrí han sido leídos y luego editados por sus autores en base a las devoluciones.

El ciclo-taller es horizontal y heterogéneo, porque no hay una idea directriz o escuela que nuclee a los escritores y lectores. Es abierto, porque para participar solo hay que ir (no es requisito tener ningún tipo de formación, simplemente curiosidad por la literatura) y es gratuito porque no se cobra entrada.

* * * * * *

Reseña de Joseph Lebris sobre EL ABOGADO

Recientemente desocupado y sin rumbo aparente, Gabriel va en busca del consejo de Diego Sansile, un ex compañero de colegio al que le ha ido bastante bien como abogado, para intentar rescatar algún dinero como indemnización de su ex trabajo.

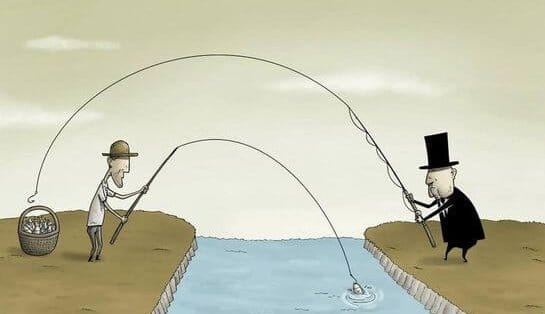

Ya en el viaje en tren rumbo a la casa de Diego, aparecen los contrapuntos que aportarán la tensión a lo largo de la historia: desde los vendedores ambulantes de la estación y los paisajes suburbanos, al sonido de los chapuzones profundos y la música olvidada que se oye desde las calles cuidadas de ese “mundo de los ricos levantado por las manos de los laburantes”. Sin embargo, aún en extremos opuestos, se vislumbra cierta nota gris en común en la vida de ambos.

En este relato, que bien podría ser un cuento o un capítulo de una novela, Germán Moretto se vale de los diálogos y de detalles que podrían pasar como nimios para lectores distraídos pero que, bien utilizados, colorean la situación de manera magistral. Así, el llamado insistente de Sansile a su perro Antún, que se mueve inquieto entre ambos, aparece, más que como una muletilla, como un salvavidas oportuno cada vez que la conversación se torna incómoda o deambula hacia vía muerta.

El relato en primera persona deja todo el tiempo pistas de la manera en que Gabriel mira el mundo de su ex compañero. Una simple descripción de cómo chorrea un grisín, dejando un camino de gotas de salsa anaranjada sobre la mesa en un determinado momento de una conversación, puede no ser neutral y abrir un abanico de interpretaciones.

Visual y entretenido, el texto también tiene humor en dosis justas que aparecen por sorpresa y oxigenan el relato remitiendo por momentos a Raymond Carver.

El final llega como un alivio para Gabriel, que invoca sus numerosos e inexistentes quehaceres para no quedarse a almorzar con Diego. Lo que se llevó en limpio de la visita a su ex compañero, a la que llegó con la actitud de quien se tapa la nariz y se toma la sopa que aborrece hasta la última gota con tal de lograr su objetivo, queda a interpretación del lector.

* * * * * *

EL ABOGADO, de Germán Moretto

Jueves por la mañana. La luz de la cocina encendida desde anoche dibujando una aureola blanca en el piso del comedor. El aire viciado de olor a pegamento. La alarma del despertador, taladrándome el oído. Recordándome esa sensación perdida, que a veces extraño, de levantarme con algo parecido a un propósito.

Me pego un baño. Voy y vengo entre la camisa y pantalón que usaba para ir al trabajo, o la remera y un jean que den una apariencia casual. Me decido por lo primero, aunque en definitiva no voy a hacer otra cosa que visitar a un amigo. Cierro la puerta del departamento y en seguida vuelvo a entrar: olvidé agarrar algo para leer en el tren. Hará menos de un mes tiré una caja con gran parte de los libros que guardaba. Algo sobrevivió. Me inclino frente a la mesa del teléfono revuelta: entre las pilas de diarios y revistas aparecen libros viejos, con las hojas un poco humedecidas. Elijo el que está en mejor estado. Si hay que ir hasta Ezeiza, que sea con algo para leer bajo el brazo.

Camino por el andén de la estación, entre las pocas personas que esperan. Me voy moviendo hacia el final de la plataforma, donde no está techado, buscando un poco de sol. Puedo ver las crestas de los árboles de la plaza de Escalada. Veníamos siempre con Edgardo a jugar a la pelota y a fumar con otros chicos de la cuadra. Recuerdo el golpazo que nos dimos con las bicicletas. Venía bajando por una loma de pasto, a toda velocidad. Edgardo se cruzó sin mirar, en esa BMX que parecía que se la había ganado en un huevo de pascua. Le agarré de lleno la rueda de atrás. Quedó doblada de una manera que nunca volví a ver en la vida. Edgardo no dejó de venir a mi casa, hasta que se la tuve que pagar. Era el que mejor jugaba al fútbol en el barrio, y por eso tenía la banca de los pibes más grandes. Le alcanzaba para imponer condiciones.

Llega el tren. Me siento contra la ventana como para dormir. La formación arranca sin hacer ruido. Qué ganas de cagarla, Edgardo. Tantas cosas que pasamos, buenas y a veces no tan buenas. Tener que enojarte por una discusión tan pava. Ponele que estabas en tu derecho, pero igual.

Dos semanas, ya. No se puede creer.

Saco el libro del bolsillo del camperón. Saco también los anteojos que me llevé de lo de Astrada. Los años verdes, de un tal Cronin. Entre el movimiento del tren y yo que estoy ansioso, siento como si las letras saltaran sobre las hojas. Cruzo los brazos sobre el libro para que no se caiga. Pego el hombro contra la ventana y me pongo a dormir.

Un hombre me despierta, quiere que flexione las rodillas para sentarse en el asiento enfrentado al mío. Miro por la ventana del tren: acabamos de pasar Guillón. Quiere decir que quedan dos estaciones. Empiezo a sentir curiosidad de saber cómo voy a encontrar a Diego Sansile. Imagino que habrá echado algo de panza, como todos los que por aquella época éramos un palito. La última vez que me lo crucé fue en un boliche de zona sur a principios de los noventa. Empilchado con ropa de marca, el pelo largo atado en una colita de caballo. Pibe alegre, derrochón, no dejaba que nadie pague nada, compraba tragos a cualquiera que le cayera bien. Por esa época empezaba a estudiar abogacía y le perdimos el rastro. A Sansile padre no le habrá causado gracia la veta filantrópica del hijo, y lo internó en la Facultad de Derecho, que debe ser otra manera de decir Facultad de Enderezado.

Llegamos a Ezeiza. Salgo disparado apenas se abren las puertas del tren, sorteando a la gente que camina lento. Salgo a la calle. Los vendedores ambulantes, inmóviles, parecen cocodrilos al sol. Me cuelgo del 306 antes de que arranque. Saco boleto hasta Unión Ferroviaria. El colectivo avanza por una especie de ruta. Desde la ventanilla puedo ver el corte que traza, con su diagonal, una calle llamada Los Eucaliptus. El mundo de los ricos, levantado por las manos de los laburantes.

Bajo donde me indicó Diego. Típico escenario de quintas: calles bien cuidadas, con canaletas y paredes de vegetación. Portones anchos de madera, imitando las tranqueras de los campos. Dicen que Maradona y Moria Casán, entre otros famosos, tienen alguna casita humilde por acá. Por la calle no pasa un solo auto. A medida que avanzo, presto atención a los murmullos de las quintas: chapuzones profundos, música olvidada; gritos al aire, indescifrables, producto de resacas perpetuas.

Me acerco al portón de la quinta de Diego Sansile. No hay timbre, ni llamador, pero sí un casero en chaleco y pantalón de jogging que se dirige hacia una especie de toldo blanco, donde puedo ver una camioneta gris perla y un auto negro, brilloso. Lleva una tijera de podar en una mano y una bolsa negra, perforada por ramas, en la otra.

—¡Buenas!

Me mira de lejos, sin moverse.

—Vengo a verlo a Diego.

—¿Gabriel, no? Pasá nomás, que está abierto.

Abro el pasador del portón. El casero deja la tijera y la bolsa a los pies de un árbol y me pide que lo acompañe. Avanzamos a través de un camino de ladrillos que bordea el costado de la casa. Al llegar a la parte trasera, mi escolta se esfuma y me salen al cruce dos perros: uno alto, galgo si no me equivoco. Fibroso, el pelo marrón tirando a dorado. El otro es un monstruito peludo, unas lanas negras y enruladas que barren el pasto. Con mirarme de lejos le alcanza. El galgo es más entusiasmado: me olfatea las manos, los zapatos, y se vuelca de lleno, ya entrado en confianza, a la tarea de hundirme el hocico en la entrepierna. Atajándome del perro hago mi entrada en ese rectángulo de pasto amplio que es el jardín trasero de la quinta. El camino de ladrillos termina en el borde de una pileta rectangular, cubierta por una lona negra, sobre la que giran en remolino algunas hojas de árboles. En el lado opuesto, desde un juego de mesa y sillas de madera con sombrillas, Diego Sansile alza un brazo. Lleva el pelo corto, prolijo. La cara colorada, de cama solar, sin llegar a parecer una piedra volcánica. Tiene puesto un conjunto de entrenamiento de independiente bajo el cual adivino una dedicación inesperada a las máquinas de gimnasio.

—¡Antún! —grita.

El galgo pega un salto y se aleja: bordea la pileta, con la intención más que evidente de tomar carrera para volver a la carga.

—Si le das bolilla te va a molestar todo el día —me advierte—. ¡Antún!

—Dejalo, no me jode.

—Qué no te va a joder. Vení, acercate.

Llego hasta la silla de un trote. Diego, que toma agua mineral, me convida una lata de cerveza. Sobre la mesa hay una picada de campo generosa, hace que me arrepienta de haber caído con las manos vacías, aunque imagino que no debe darle ninguna importancia.

—Gabrielito, querido. Me tenías olvidado.

—No seas caradura, con lo bien que debés estar acá.

—Está lindo, ¿viste?

—Qué ranchito que pegaste.

—Se hace lo que se puede. ¿Cómo estás, viejo?

—En la lucha. Tratando de salir.

—Estamos todos en la misma. ¡Antún!

El perro, que me venía merodeando, retrocede y se hace el distraído. Diego agarra una rodaja de salamín y la tira hacia el centro del parque. Mientras Antún se abalanza sobre el bocado, Diego me explica que es un galgo puro, español. Que todavía es cachorro, y que había pensado en ponerle un adiestrador, pero se arrepintió porque lo veía muy libre.

—¿Y el otro perrito?

—Schnauzer. Es una raza alemana.

—Ah, mirá.

—A que no sabés cómo se llama —me guiña el ojo.

—Tirame alguna pista.

—Jugador de Independiente.

—Me matás, che. Son todos perros.

Diego se ríe. Al reír yo también, me doy cuenta de que estoy mal sentado, la espalda muy volcada hacia adelante. Pienso, también, que no recuerdo haberme reído de la manera en que ríe Diego, desde aquella la noche fatal en el kiosco de Astrada, hace casi un mes.

—¿Estás viviendo acá?

—Voy y vengo —agarra una servilleta, se limpia los dedos de la grasa del salamín—. Me tomo unos días del laburo. Compré un televisor pantalla plana por el mundial, es una locura. Ahora no se ve nada porque hay mucha luz, pero si te quedás hasta más tarde te lo muestro.

—No voy a poder —miento—. Me encantaría, la verdad, pero tengo dos mil cosas que hacer —miento más.

—Claro, yo por si tenías tiempo. ¡Antún!

Busco al perro debajo de la mesa. Diego hace que mire hacia el centro del parque: el galgo viene corriendo en círculos, alrededor del pobre Schnauzer. Me hace el gesto de que no deje de mirar. El galgo salta, arremete y se frena; busca la complicidad de su compañero —Diego insiste con el nombre hasta que me doy por vencido: se llama Clausen—, que no parece querer otra cosa que pasar una tarde tranquila. Se me ocurre que quiere que vea estas cosas porque representan, para él, esos momentos raros de felicidad pura, que hacen que el mundo tenga sentido. Puedo ver que lo invade el mismo entusiasmo que cuando éramos chicos. Me recuerda a cuando íbamos al colegio secundario y no sentíamos el peso de los problemas, porque veíamos en el futuro un potencial ilimitado. Por eso se siente fuera de lugar, rompe un poco el clima, cuando de pronto hace a un costado la bandeja de la picada, y frotándose las manos dice:

—Bueno, contame un poquito de ese asunto tuyo.

—Más que nada lo que te adelanté por teléfono.

—Dame los detalles.

Extiendo el brazo. Agarro una rodaja de pan integral y dos monedas de salamín:

—Estaba trabajando en esta empresa que te dije. Planta productora, más de cien empleados, te harás la idea. Cada treinta días se hace un movimiento de dinero en efectivo, por una puertita de atrás, de la que yo estaba a cargo.

—Eso me acuerdo que me contaste.

—Hará cosa de un mes, cuatro tipos le cruzaron un auto al cadete y lo agarraron con el bolso lleno de guita.

—¿Cuánta?

—Millón y medio de dólares.

—Apa.

— Para la empresa no es mucho, pero igual…

—Dame un segundo… ¡Antún!

Diego golpea la mesa con las palmas de las manos. Alcanzo a ver al perro en una posición contraída, con intención de saltar a la mesa, antes de salir corriendo.

—Te lo regalaría —me dice—. No podés vivir tranquilo con ese perro.

—Es cachorro, está queriendo jugar.

—Cuando llegó era cachorro. Ahora ya hay que enseñarle. Sino va a ser así toda la vida.

—No, claro.

Diego agita la lata de cerveza vacía:

—Te traigo otra.

—Después. ¿Te puedo seguir contando?

—Tenés razón. Dale.

—Cuestión que pasa esto que pasa, y salta la ficha de que el que armó toda esta logística soy yo. Ahí es cuando me junto a hablar con mi jefe, Delbonis.

—El que me dijiste que palmó.

—Ese. Lo tenías que ver, estaba dolido en serio. Mirá que yo lo conozco bien. Lo conocía.

—Andá a la charla, a los detalles.

—Fue un encuentro complicado, con esa sensación de que ya se sabe cómo van a terminar las cosas. Repasamos algunos errores de logística. Al final me informó que la gente que está por encima de él esperaba que yo asumiera la responsabilidad y diera el paso al costado. Después de eso, nos íbamos a reunir e íbamos a arreglar lo mío, pero en ese momento se esperaba un gesto de mi parte.

—Lo que hablaste con Delbonis, ¿fue de palabra, o firmaste algo?

—Todo de palabra.

—¿Nadie más sabía?

—Nadie. El flaco manejaba todo.

—¿Recursos humanos?

—Pintados al óleo. ¿Puedo prender un cigarrillo?

—No te ofendas, pero muy bien no me hace. ¿Por qué decís que estaban pintados?

—El flaco los pasaba por arriba. Era de esos tipos que le gustaba tener todo en la cabeza, manejar cualquier asunto. Vos arreglabas con él, y te quedabas tranquilo de que las cosas se cumplían.

—Pero el flaco se murió.

Enrollo un círculo, jamón cocido con queso en el centro. Diego se tienta o se aburre y sumerge un grisín en una salsa anaranjada, acuosa, que deja un camino de gotitas sobre la mesa.

—Contame de qué manera te fuiste del trabajo —se interesa—, ¿te mandaron el telegrama de despido, renunciaste?

—Mandé yo el telegrama. El flaco me había dicho que hiciera eso y que cuando le llevara la copia, él se iba a encargar de que me pagaran.

—No, Gabriel, no —Diego sacude la cabeza—. No se hacen así las cosas.

—Bueno, qué querés…

— Qué cagada que no me viniste a ver antes. ¡Antún!

Busco al perro con la mirada. Viene saltando por el jardín, alrededor de una chica de pelo corto, que debe ser la pareja de Diego. Ignora mi presencia, del mismo modo en que Diego juzga que no es necesario presentarme. Extiende una reposera en nuestro lado opuesto de la pileta. Se recuesta, dándonos la espalda, y se pone a leer el diario. Diego le pega un chiflido. La chica gira la cabeza por encima del hombro, sin llegar a mirarnos. Tiene un perfil parecido al de Elena. No me parece raro. Siempre compartimos preferencias por el mismo tipo de mujeres.

Diego levanta la latita de cerveza, le pide que me traiga una de la heladera. Ella le contesta que la vaya a buscar él.

—La jodo —me guiña el ojo Diego—. Pero bueno, volvamos a lo tuyo. Si querés mi opinión, te la voy a decir sin vueltas: hiciste cagada.

—Está bien, ponele que ya me la mandé. ¿Qué puedo hacer? ¿No tengo posibilidad de cobrar nada? Siete años laburé ahí.

—La antigüedad ya la perdiste.

—Ya lo sé eso.

—Lo que te puede corresponder es poco: días que te deben, vacaciones, el aguinaldo. ¿Qué cargo formal tenía tu jefe?

—Dirigía el área de facturación.

—Y todo ese camión de mierda recayó en vos.

—Digamos.

—¿Muy amigo tuyo, decís que era?

—Seguro. ¿Por qué lo decís?

—Es raro —Diego atraviesa una rodaja de leberwurst con un pinche de madera—. Para mí te la hicieron, qué querés que te diga. Yo conozco mil tipos así, que la juegan de jefe buena onda. Mucha confianza, todo muy new age, y a la primera que te descuidaste, vienen de atrás y te empaquetan.

—Delbonis no era así. Era como esa gente de antes, de palabra.

—¿Y de qué te sirve, ahora, la palabra? Cuando arreglas algo lo tenés que firmar, Gabriel.

—¿Entonces no hay nada que pueda hacer?

—Algo podemos armar para que salgas juntando algún dinero. Podés ir a ver a un médico amigo, por ejemplo, y armamos juicio a la ART, alegando que tenés lumbalgia, o una tendinitis crónica.

—¿Cuánto puede demorar eso?

—Dos, tres años. Vos no te preocupes, que en poco más de un mes llegamos a una audiencia y algo te ofrecen, con tal de no llegar a juicio, porque ahí llevan las de perder.

Diego gira la bandeja. Picotea, con el pinche, los quesos que antes le quedaban más lejos.

—Lo pienso y te contesto, si no te parece mal.

—No tenés nada que pensar.

—Mira si en un futuro laburo se enteran, y quedo marcado como un tipo que viene de hacer quilombo.

—No se entera nadie. Pero bueno, pensalo todo el tiempo que haga falta. Si estás seguro y querés darle para adelante, yo te rescato un mango.

—Gracias de verdad, Diego. Me sacás de la lona.

—Mirá, vamos a hacer esto —me propone—: la semana que viene me siento en el estudio, tranquilo, y te paso un número de lo que podemos llegar a sacar. ¡Antún!

Me lo quedo mirando. Diego busca unos triangulitos de queso brie, que a su entender es lo mejor de la picada, mientras me comenta que a él, como abogado, le corresponde el treinta por ciento de lo que la empresa ofrezca en la negociación. Le respondo que sí, que me parece muy bien. Es lo que corresponde. Y por esas cosas que tengo de tipo dormido me quedo esperando algo: un gesto de amigos, una atención por los viejos tiempos, que nunca va a llegar. Voy cayendo muy lento. El desfasado, el que viene a contramano, soy yo. El que aparece quince años más tarde, por una pata del escenario, queriendo representar una comedia que hace tiempo se bajó de cartel.

—¡Antún!

—Dejalo, pobre perro.

Diego se saca una zapatilla. La revolea a los pies del galgo, que sale corriendo. Para mí ya es demasiado.

—Me tengo que ir yendo.

—¿No te quedás a almorzar?

—Tengo diez mil cosas pendientes.

Me pongo de pie. Abro el cierre del camperón. Saco el libro del bolsillo interno, lo apoyo sobre la mesa para alisarme la camisa.

—¿Qué estás leyendo? —se interesa.

—Nada, lo agarré para el tren.

—Años hace que no tomo el tren.

—Está igual que siempre.

—¿Y de qué trata el libro?

—No pude leer nada —lo abro para mostrarle—, tiene la letra muy chiquita.

—Lo debe haber escrito un abogado.

No sé qué responder. Diego se ríe y me tira del brazo. Quiere que me ría con él. Por algún motivo yo me río. Sin ganas primero, más animado después. Clausen se acerca y nos mira. Se pone nervioso, empieza a ladrar. Diego se saca la otra zapatilla. Apunta al perro, pero en vez de darle con la zapatilla, la tira bien alto. No entendemos por qué, pero de pronto estamos riendo a carcajadas. Como esas películas de Vietnam, donde los soldados van patrullando en fila, tensos, y alguno dice algo desubicado que desarma toda la tensión.

La zapatilla aterriza sobre la lona que cubre la pileta. La mujer gira sobre la reposera. Nos mira a Diego, a mí, lo mira a Clausen. Suelta un suspiro, baja la cabeza y vuelve a la lectura del diario.

No Comments